今回は僕がテーブルランタンとして使っているSOTOのSTー260の紹介をします。STー260はマイクロレギュレーターを搭載したドロップダウンに強いガスランタンです。特に寒い季節のキャンプで使うと、その特性が役に立ってくれますよ。

SOTO ST-260を購入した理由

初めに僕がSTー260を購入した理由についてお話します。

LEDよりガスランタンの灯りが好き

最近のLEDランタンの明るさ向上の速度は著しく、そのうえ乾電池を使用しないバッテリー内蔵タイプが増えてきたことから明るさ、ランニングコストともにもうガスランタンが敵わない相手になってしまったと言って良い状況です。

ただ僕はガスランタンの灯りの雰囲気がとても好きです。LEDランタンは確かに明るいけど、均一で悪く言えばのっぺらに照らす灯りは癒しに欠けるのです。いまだにガスランタンを使い続けようと思う唯一の理由は、灯りの作る雰囲気の良さにあります。

CB缶専用ガスランタンは便利

CB缶はOD缶と違ってコンビニやホームセンターでも入手できるので、もし旅先で燃料切れを起こした時も困ることはありません。

バッテリー内蔵タイプのLEDランタンはキャンプ場では充電できるチャンスはほとんどありませんし(電源サイトならいいですが)、アルカリ乾電池を使用するタイプのLEDランタンなら電池の入手はコンビニやスーパーで出来ますが、ランニングコストはそれなりですので燃料としてはCB缶を利用するランタンの価値はまだ大いにあります。

また、これまで僕の使ってきたガスランタンはどれもOD缶専用ガスランタンにOD缶→CB缶のアダプターを取り付けてCB缶を燃料に使ったり、あるいはCB缶からOD缶へガスを移し替えて使用してきました。

これらアダプターなどの使用中に何かトラブルがおきても全て自己責任となってしまいますが、今回ご紹介するST-260はCB缶用のガスランタンですので、メーカー推奨の安全な使い方が出来るメリットがあります。

寒さに強いランタンだから

このST-260というレギュレーターランタンを購入する前に、同じSOTOのレギュレーターストーブST-310を冬キャンプで使っていました。

気温が低い時や連続使用による光量低下はカセットガス式ランタンの最大の弱点と言えます。どんな大光量を誇るガスランタンも、対策をしなければ気温が10℃を切るくらいからドロップダウンがはじまり次第に暗くなってしまいます。

ST-310はマイクロレギュレーター技術により寒冷地でのパワーダウンを軽減してくれるガスバーナーでしたが、今回紹介するST-260にも同じマイクロレギュレーターが搭載されています。

マイクロレギュレーターの効果はすでにST-310の使用を通し十分体験済み。

というわけで一年中キャンプに出かける僕にとって、一番気になるドロップダウン対策が期待できるST-260を選んだというわけです。

レギュレーターランタンとは?

ガスランタンの冬対策

ガスランタンは、どうしても気温が低い環境で使用したり長時間使用していると、ガスの気化熱によりガスボンベの熱が奪われ内圧が下がってしまうことから、燃料の供給が悪くなり灯りが次第に暗くなってしまいます。

特にスーパーで1本100円をきる価格で売られているノーマルガス缶(ノルマルブタン使用)は、気温が約10℃より下がると火力が弱くなり、5℃以下になってくると点火が難しくなってきます。

そこで次の様な対策があります。

-

- 燃焼熱をパワーブースターでガス缶に伝える。

SOTOのST-233やユニフレームのUL-Xで採用されています。 - イソブタン混合ガス缶、あるいはプロパンガス混合ガス缶を使用する。

SOTOならパワーガスST-760がこれに該当します。

- ガスの液だしをする。

ガスボンベ内で燃料を気化させず、ボンベを倒立させることで液体のままボンベから出し燃焼装置に送る技術です。OD缶の一部のランタンで実用化されていますが、CB缶では僕の知る限り液だしが出来る商品はありません。 - マイクロレギュレーター

SOTOのガスランタンやガスヒーターに採用されている技術です。ランタンではST-260だけに採用されています。

- 燃焼熱をパワーブースターでガス缶に伝える。

2のパワーガスを利用する方法はどんなランタンにでも適用できますが、CB缶代が高くつくというデメリットがあります。

一方、適用されている商品は限られますが、パワーブースターやマイクロレギュレーターを使用する方法であればノーマルガスを使ってもある程度効果をもたらしてくれますのでコストメリットが大きいです。

ST-260にパワーブースターを使った参考記事はこちら。

SOTOのマイクロレギュレーターの効果

マイクロレギュレーターを内蔵することにより、気温低下時や連続使用によるボンベ圧力低下の影響を受けにくくなり光量が安定します。メーカーテストでは10℃の環境で3時間経過後も150ルクスの光量を維持できるということです。

またランタンを不意に転倒させたときにも、このマイクロレギュレーターにより生ガスによる赤い火炎が上がりにくい構造となっています。

SOTO ST-260の主な仕様

- 寸法幅100mm×奥行130×高さ150mm(使用時)、幅65mm×奥行105×高さ150mm(収納時)本体のみ

- 重量247g(本体のみ)

- 照度※150ルクス(80W相当)ST-760使用時、150ルクス(80W相当)ST-700使用時

- 使用時間約4.5時間(ST-760使用)、約4.5時間(ST-700使用時)

- 点火方式圧電点火方式

- 材質メッシュホヤ・燃焼塔・器具栓つまみ:ステンレス、ボンベホルダー・点火スイッチ:樹脂

- 付属品専用収納ケース、マントル1枚

※照度は80Wと小型ランタンとしては、一般的な明るさ。OD缶用ガスランタンだけど、僕が所有しているコールマンのフロンティアPZランタンも80Wです。

※ホヤにはステンレスメッシュが採用されていますのでガラス製ホヤのように割れることはありません。

ST-310とパーツを共通にしている

シングルガスバーナーのST-310は4本足ですが、このST-260は2本足。でもその足の根元を観察すると、足を4本取り付けられる構造になっています。

どうやらST-310と部品を共通化し、コストダウンを図っているようですね。

マントル焼き

ガスランタンを使い始める際に必要なマントル焼きですが、ST-260のマントル焼きをした様子を見ていきましょう。

まず、ステンレスのメッシュホヤを引っ張って外します。

マントルは購入時1個だけ入っていますので、これを本体に取り付け、ライターでマントルにまんべんなく点火します。

マントルの空焼きの後半にはガスのバルブを開けてやり、マントルを膨らませて形を整えましょう。

マントルの空焼きが終わったら、ホヤを元に戻します。この時、マントルに触れないよう慎重に作業を行う必要があります。ランタンが小さいだけあって気を使いますね。

空焼きが終われば、これでガスランタンの準備作業は完了です。

国産で唯一無二のテーブルガスランタン

少し前までSOTOのST-260のライバルとして、イワタニのジュニアランタン CB-JRL-2、ユニフレームのUL-Tというガスランタンが売られていましたが、寂しいことに今や2つとも廃番になってしまいました。

というわけで、日本製のテーブルガスランタンを選ぶなら現在はST-260以外に選択肢はありません。ここまで日本製ガスランタンが淘汰されてしまったのは中華製の安いガスランタンが台頭してきたせいです。

日本製ランタンは性能や品質で中国製品と差別化が出来なければ、あとは価格競争となります。その土俵で日本製品が勝てる要素はまずありません。

逆に考えるとSOTOのマイクロレギュレーターは他社が真似ができないコア技術だったからこそ、ST-260がここまで生き残ったと言えるでしょう。

中国製ガスランタンは今なら2,000円程度で購入できますが、低温下でもほぼ変わらない光量と日本製だという安心感を天秤で計ればST-260の方を選ぶ価値を十分感じます。

冬キャンプでST-260を使ってみた感想

ST-260を使ってみた感想をまとめます。

冬キャンプでもドロップダウンしにくい

僕が冬キャンプをするような中部地方の平地のキャンプ場では、夜になっても氷点下になるような環境にまではまずなりません。気温が下がっても、0~5℃までの間という状況です。

その様な状況下で使った話になりますが、このST-260を何度使ってもノーマルガスボンベであるにも関わらずランタンの光量が低下したことを感じることはありませんでした。

大型ランタンよりも明るく

僕はここ最近は一年を通してキャプテンスタッグの大型ガスランタンを使用しています。

このランタンはガスの消耗が著しいこともあり、気温が10℃を切ると徐々に光量が低下して最後はST-260よりも暗くなってしまいます。

仕方がないので、大型のガスランタンの光量低下に対しては価格の高いイソブタン混合のCB缶を使用していましたが、ST-260は光量が落ちないため安いノーマルガスを使っても問題ありませんでした。

テーブルランタンにちょうどいいサイズ

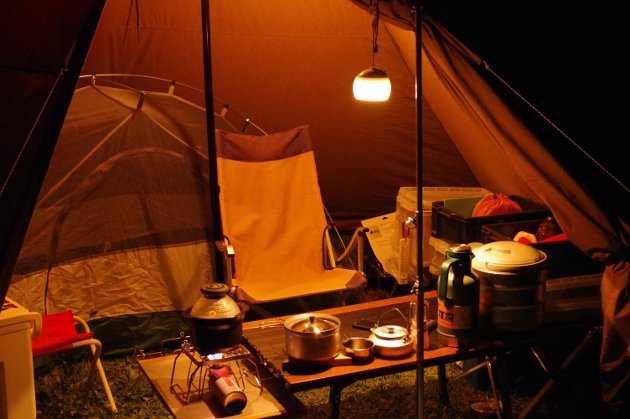

ST-260はサイト全体を照らすためのランタンではなく、テーブル上を照らすランタンとして使っています。

テーブルランタンの性質上、比較的近いところで使用するので小型で明るすぎないランタンがよいランタンになります。この意味でST-260は最適なテーブルランタンです。

残念に思うポイントもあげておきます。OD缶のテーブルランタンに比べてST-260は構造的にマントルの位置が低いため、食事の時にもう少し高さがあった方が料理が見やすいと思うことがありました。

また使用中はホヤがかなり熱くなっているので、テーブルの上に置くときは火傷に注意する必要があります。もし子供のいる家庭であれば、LEDランタンをテーブルランタンとして使ったほうが安心ですね。

コーヒーを暖めることが出来る

ランタン上部はフラットなため、マグカップなどを載せて飲み物を暖めることが出来ますよ。

マントルを壊さないためのポイント

このST-260のレビューでマントルが破損しやすいというコメントをよくみかけます。

僕の場合、マントルが数回の使用で破損してしまうことはありませんでしたが、これに関して使っていて気づいた点がありましたので記しておきます。

ST-260の収納ケースは下の写真のようにST-310と全く同じナイロン製の袋ですが、マントルの破損を考えると本当はランタンにはハードケースを使う方が良いと思うのです。

というのも、ランタンを運ぶ時のマントルの向きが使用時と同じになってないと元々脆いマントルに無理な力がかかってしまいますので、ちょっとした搬送時の衝撃で壊れてしまうからです。

もしハードケースなら、天地を間違わなければそんなことはまず起きません。

荷物の中でマントルが正立するように注意してパッキングしましょう。

SOTO ST-260のまとめ

それでは、SOTOのST-260のメリットについてまとめます。

- マイクロレギュレーター内蔵で、ドロップダウンに強い。

- 万が一転倒させても、生ガスによる赤い火炎が上がりにくい。

- 金属メッシュのホヤを採用しているので割れない。

- 入手がしやすく低コストのCB缶専用ランタン

- テーブルの上では低い姿勢で安定感がある。

SOTO ST-260を使ってみた評価

それでは、最後に管理人の独断と偏見による自分勝手な?評価をします。

明るさ

性能

コストパフォーマンス

このSOTOのST-250ですが、

ガスランタンの優しい灯りでテーブルの上を照らしたい方にぜひオススメです。

それでは、今回はこのへんで。